特別養護老人ホーム潤生園を創立した昭和52年(1977年)当時、

「高齢になれば、寝たきりとなり、あきらめて暮らすこともやむを得ない」

という社会通念がありました。

しかし、実際に施設での暮らしが始まってみると、

寝たきりだったほとんどの方が起きて生活し、

おむつが外れて自分でトイレに行かれるようになったのです。

適切なケアさえあれば「高齢であっても自立して暮らせる」

この誇り高い実践は、当時としては画期的なことでした。

その方自身が、したいこと、行きたいところ、会いたい人、

自らが望む暮らしを叶えることができる、

幸せで豊かで満足な高齢期を生き抜くためのプロセスこそが、これから目指すべき介護の姿です。

令和4年4月、潤生園では「本来あるべき介護」を改めて目指す、全社をあげての取り組みを開始しました。

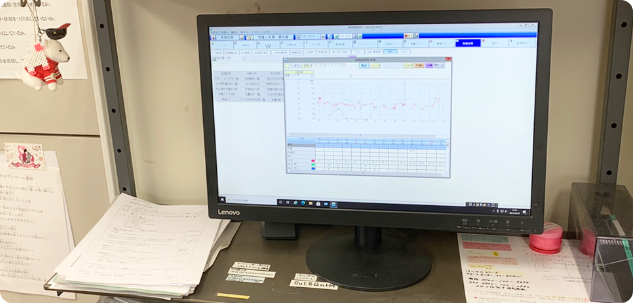

「科学的介護」とは、要介護者の重度化防止・自立支援を目的に、科学的根拠(エビデンス)に基づいて行うケアです。

私たちはその学びに取り組み、少しずつ、でも確実な成果が見えてきました。

痛みが強く、入居以来ずっとベット上で生活していらしたご利用者。

職員は無理強いはせず、でも毎日声をかけました。

「1分でもいい、ベッドを降りてみなさんのところに行きませんか?」

粘り強く関わっていたある日、

職員の声かけにうなずかれ、サポートを受けつつ車椅子に移動なさいました。

その日を境に、少しずつ身を起こす時間が増え、

今では日中は起きて活動するようになられたのです。

ベッドから車椅子へ、

車椅子から歩行へ。

諦めずに取り組めば、要介護の高齢者でも変わることができる。

お年寄りのその姿を見て、職員に確信が生まれました。

可能性について希望を持てるようになり、日頃のケアが見直され、

周囲の職員にも影響を与えていきます。

ケアは一方的なものではありません。

関わるから変わっていく、関わるから共に喜べる。

相乗効果がその場全体を幸福な環境に変えていくという、

介護の本質的な価値を認識しながら実践を重ねています。

そして、歩けるようになったお年寄りはご自分の家に戻って暮らせるという

新たな希望を持てるようになります。

そのためには、ご家族、介護スタッフなど、

関係者を巻き込んだ変化も見込んで未来を描いていく必要があるでしょう。

簡単なことではありません。

でも、一つ一つの積み重ねがいずれは社会を変えていく力となります。

ご利用者を中心に、地域全体の医療・介護・福祉・生活支援に関わる人材が組織を超えて連携し、

その自立をサポートする、

本来的な意味での「地域包括ケアシステム」の実現はそこにこそあるのです。

3年後の創立50周年にむけ、

私たちは実践を通して日本一の社会福祉法人を作ることを宣言し、

歩みを進めてまいります。

今後とも、弊法人への末永いご指導・ご鞭撻を賜りますようお願い申し上げます。

令和7年4月

小田原福祉会潤生園理事長 時田佳代子